(田中康弘撮影)

「なんか調子悪い」は連作障害かも。

でもその原因は、いったいなんだろうか?

病気か害虫か、はたまた別のなにかか。

連作障害の知られざる正体に迫る――。

教えて藤原俊六郎さん

連作障害のQ&A

「連作障害」の原因はさまざまで、農家によって捉え方が違うようだ。

連作障害って、そもそもなに?そのキホンを、ベテラン研究者の藤原俊六郎さんに聞いた。

藤原俊六郎さん

(元神奈川県農総研、元明治大学特任教授)

Q「連作障害」って、そもそもなんですか?「イヤチ」とも呼ばれるようですが……。

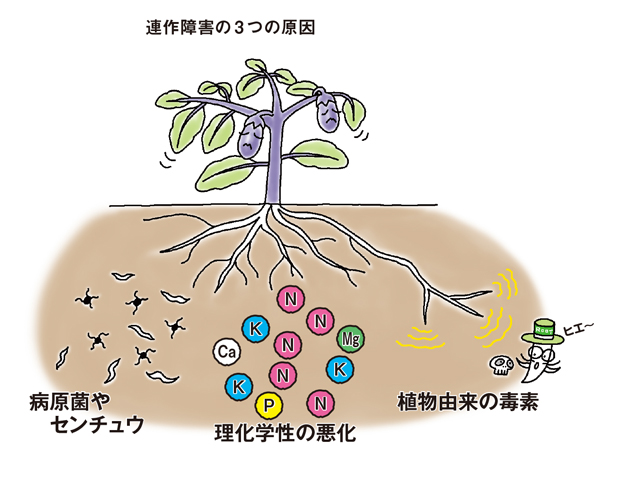

A原因は大きく三つ。病害虫、土の悪化、毒素。

同じ畑に同じ作物を毎年つくり続けると、作物の生育や品質が悪くなることがあり、「いや地(忌地、嫌地)」といわれてきました。これは作物の連作による害で、「連作障害」と呼ばれています。農業で収益をあげようと考えれば、どうしても商品性の高い作物を連作することが多くなり、産地ではその障害が大変な問題となっています。

連作障害の原因には、①土壌病原菌または土壌害虫(センチュウなど)の加害、②土壌の理化学性の悪化による生理障害、③植物由来の毒素による生育阻害や発芽抑制、などがあります。②の土壌要因には化学性の他、物理性の悪化や生物性の偏りも含まれます。これらの要因が、単独または相互に関係して作物に障害を及ぼすと考えられています。

Q連作障害が出やすい作物はどれ?

Aナス科やアブラナ科、ウリ科やマメ科は要注意。

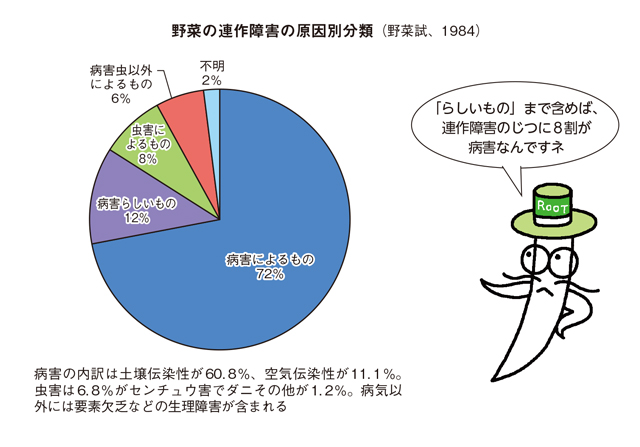

原因は三つあるといいましたが、そのうちもっとも大きく影響するのが①の病虫害。とくに土壌伝染性の病害です。上図は少し古いデータですが、連作障害の原因はおよそ8割を病害(土壌病害が6割)が占めています。

土壌病害といえばナス科のトマト青枯病やナス半身萎凋病、アブラナ科の根こぶ病などがその代表。これらに加え、センチュウ害が出やすいウリ科、マメ科のエンドウなどは連作障害が出やすい作物です。栽培を続ければ続けるほど被害が出やすくなるといえます。

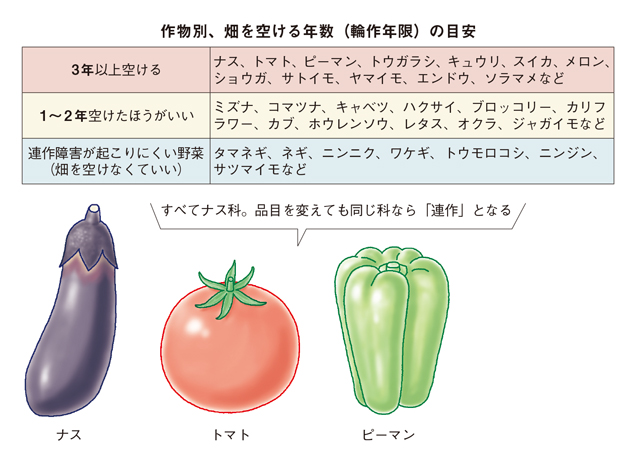

注意したいのは、土壌病害などはある程度同じ科で共通することです。ナスの後にトマトやピーマン(いずれもナス科)、キャベツの後にブロッコリーやハクサイ(いずれもアブラナ科)を作付けても「連作」になるわけです。

Qナスを植えたら、何年休ませたらいいの?

A3年以上は空けるのがおすすめ。ただし、あくまで目安です。

上表に、野菜を植え付けた後の、畑を空ける推奨年数(輪作年限)を一覧にしてみました。ただしこれらは経験則からいわれているもので、あくまでもひとつの目安です。また、同じ「3年以上」とされている品目の中でも、ナスやエンドウは5年以上空けたほうがいいともいわれ、一律ではありません。

そして、連作障害が出る作物でも、例えばハウスでコマツナを1年に何作もつくっているところがあるように、土壌をしっかり管理すれば連作が可能になることもあります。

逆に、連作が可能な作物でも、管理が悪ければ生育や品質が落ちてくることがあります。例えば、サツマイモは連作により虫(センチュウなど)がつきやすくなって、品質が低下することがあります。

|

この記事の掲載号

『現代農業 2019年10月号』

特集:2019年土肥特集 連作障害ってホントはなに? |

|

|