主張

小農の世界の地域形成力を次代に伝え継ぐ

『現代農業』創刊100年にあたって(下)

目次

◆「下からの近代化」と米増収で小農の世界を守った

◆兼業で農地を守り、やがて「定年帰農」へ

◆自給の見直しから、「資材を使いこなす」三つの運動へ

◆自給の社会化で地域をつくる時代へ

先月・1月号の「主張」で述べたように、『現代農業』の前身である『清明心』と『農政研究』が生まれた大正期は、「小農運動」という農家・農村(いえとむら)の〝主体形成〞が進んだ時代であった。この「小農運動」を引き継いで、戦後、家族農業とむら、そして「おらが農協」という小農の世界が確立。そのもとで農文協は『現代農業』を軸とする出版による文化運動をスタートさせた。

戦後の激動のなか、家族農業もむらも生き続け、『現代農業』もそんな農家、地域とともに生きてきた。それを可能とした戦後の歩みのエポックを振り返り、小農の世界を次代に伝え継ぐ力にしたいと思う。

「下からの近代化」と米増収で小農の世界を守った

戦後まもなく農地改革が行なわれ、農家はみんな自作農になった。戦地からの引揚者に加え、団塊世代が生まれるベビーブームで、むらは賑やかで子どもたちの歓声がこだました。やがて、化学肥料や農業資材も活用しながら、農家は現金収入を求めて、水田+副業的農業=経営の多角化を進めた。家畜を飼う農家も増え続け、1955年(昭和30年)前後にはピーク。『現代農業』(当時『農村文化』)は、肥料の知識や自給飼料を活用した養鶏、養豚、和牛、水田酪農など小規模畜産の記事を掲載した。

やがて高度経済成長期に入り、1961年(昭和36年)に「農業基本法」が施行され、政府は「農業近代化」を強力に推進した。この農業近代化は、①稲作の機械化、規模拡大、②輸入飼料を大量に使う多頭化・大規模畜産の振興、③麦や大豆を「安楽死」させ、野菜、果樹の拡大・単作的産地化を進めるもので、この背景には、食糧輸入の増大と工業発展のための労働力確保という財界の意向があった。近代化についていけない小さい農家は離農・離村してもらう。大正期からの小農運動の流れを終わらせ、「構造改革」に舵を切ったのである。

これに対し農家は、近代化に対応しつつ、「構造改革」ではない、いえとむらを守る取り組みを進める。『現代農業』も、以下の二つの動きに焦点をあて、後押しした。

一つは経営の「イネ+アルファ方式」。小さな農家がイネを守りつつ、野菜、果樹、特産、中小規模の畜産など、自分や地域の条件に合う作目をプラスして家計に必要な程度の収益増加を図る方法だ。これを農協として推進した茨城県の玉川農協の実践など、『現代農業』は単作化に対して家族労力と地域自然を上手に生かす複合経営を追求し、「下からの近代化」を農家とともに進めた。

もう一つは「片倉イナ作」による増収運動。1964年(昭和39年)から、『現代農業』は山形の片倉権次郎さんのイネつくりを連続的に紹介。この反響は大きく、大増収運動に発展。当時、米不足のもと目論まれていた米輸入を阻止し、日本の米の自給を確実なものにした。

5石どり(反収750kg)を実現していた片倉さんのイネつくりの特徴は、生育診断にもとづいて穂肥、実肥と追肥していくこと。編集部では、片倉さんのイネの見方を徹底取材し、前期・中期・後期の三つに分けて育て方のイメージ・目標を整理。農家が自分なりに応用できる記事づくりに努めた。

そこで学んだのは、農家の技術、作業の背景には、その農家ならではの作物や家畜の生命力に対する思いや見方、観察眼があり、各作業は、生育の連続と変化の全体をイメージして行なわれていること。それを「農業的技術体系」と呼び、『現代農業』は周囲から一目置かれている精農家や多収農家の技術体系を追究していった。その単行本化も含め、農文協の「お家芸」ともいえる農業技術の把握と表現方法が農家に大いに歓迎され、『現代農業』は「農家がつくる雑誌」として前進。読者も大幅に増やすことができた。

兼業で農地を守り、やがて「定年帰農」へ

一方、この時期、農家の経営と暮らしを支える大きな柱になっていったのが兼業であった。

農家所得は農業所得(補助金等を含む)+兼業所得+年金所得の三つで成り立っているが、高度経済成長期には、農家所得も倍増した。農村と都市の所得格差の是正にむけて米価等の農産物価格支持制度が機能したし、出稼ぎやその後の農村工業の導入などで兼業収入も増えたからだ。

この農村工業の導入の背景には、安い労働力を求める企業とともに、出稼ぎではなく家から通う兼業を、という農家の願いがあり、農協と村役場は協同して工場用地の斡旋や地元の雇用確保に動いた。世界的には近代化のなかで離農・離村した人々が大都市に数万人、数十万人と集まりスラム街ができるという現象が普通にみられるが、日本ではそうはならなかった。

高度経済成長のもとすすんだ「総兼業化」は、農業と農家の暮らしを変え、ゆがみをもたらす側面もあったがしかし、農家は、農業所得+兼業所得の組み合わせで先祖伝来の田んぼと家族農業を守った。そればかりか、農村は労働力の提供とともに、農業機械なども含めて内需を拡大し高度成長を支えたのである。この時期、日本のGDPに占める輸出の割合は10%代前半だった。

片倉イナ作による米増収も、その多くは兼業しながらイネつくりを大事にする農家によって担われた。そしてこの流れは、やがて1990年代の「定年帰農」の基盤ともなる。高度経済成長期を兼業で支えてきた農家が定年を迎え、イネつくりや当時増えてきた直売所むけの野菜つくりに取り組み、そして「むらへの恩返し」をと、地域の共同の仕事に加わっていった。

「定年帰農 6万人の人生二毛作」と題した『増刊現代農業』(1998年2月増刊)は異例の売れ行きで雑誌増刷を果たし、そんな昭和ヒト桁生まれ世代が『現代農業』でも活躍した。「担い手不足」「高齢化」を嘆くばかりの時代に新たな希望が広がり、この流れは「団塊の帰農」へとつながっていった。

自給の見直しから、「資材を使いこなす」三つの運動へ

さて、話は1970年代にもどる。この時期、高度経済成長期が終わり、公害など負の側面が大きな社会問題になり、農家にも『現代農業』にも転機が訪れた。

1972年(昭和47年)に減反政策が始まり、増収に励んできた農家の意欲と誇りを傷つけた。野菜産地では化学肥料依存がもたらす土の悪化、連作障害が深刻化し、農薬中毒による農家の健康破壊も問題になった。近代化への投資や資材費増による借金も増えた。暮らしも変わり、「金、金で、むらの雰囲気も変わった」というお年よりの声が多く聞かれるようになった。

農家も農文協も金回りはよくなったが、これで本当によかったのか。そんな思いがつのり、「近代化路線にまどわされるな」という「主張」を掲げた。

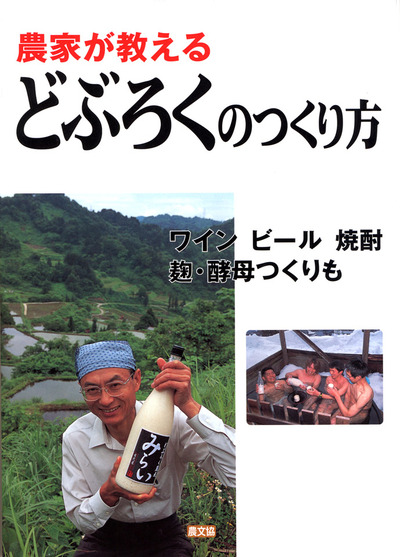

その時、拠りどころになったのは、農家が農家であるかぎりもっている「自給」の側面であった。堆肥などの農業資材から、ドブロクなど暮らしの面まで、『現代農業』は自給の知恵、工夫をどんどんとりあげ、生産と生活が一体となった農家ならではの経営のあり方として「自給型小農複合経営」を農家事例とともに打ち出した。

しかし、生活面の自給記事は別として、技術・経営面の自給路線は農家には概して受けが悪かった。これを編集部は、「正しいあり方」を押し付ける啓蒙的な色彩が強く、農家が直面する悩みや技術課題に応える実用性が後退したからだと考えた。どうするか。こうしてたどりついたのは機械や肥料、農薬など「資材」への注目であった。現代では資材なしには農業は成りたたない。資材の買い方・使い方しだいで生産も経営も大きく左右される。資材に頼りすぎて土や作物の力が弱まり、金ばかりかかる。そんな状況が多く見られた。

①施肥改善運動から地力の維持・向上へ

これを打開する資材の見直しが肥料の分野から始まり、これは「施肥改善運動」という大きな流れになった。

堆肥が減り化学肥料への依存が強まるなか、作物の出来が悪いと肥料が足りないのではと判断し、施肥量がだんだん増えて「過剰施肥」になっている。その打開にむけ、注目したのが土壌溶液の世界であった。施肥改善を総合的に提案した1981年(昭和56年)10月号「土・肥料特集」では、根―土壌溶液―土の関係を基本にすえ、過剰施肥による土の機能低下の実態を整理した。

根が土壌溶液から肥料分を吸収すると、それを補うように土が保持していた肥料分が土壌溶液中に溶け出す。この、土壌溶液を場とする根と土の養分のやりとりがとどこおりなく行なわれれば、作物は健全に育つ。施肥も土壌改良も、本来はこのやりとりをスムーズにし、強めることであったが、その土をよくするはずの施肥が土を悪くしている。カリや石灰などが過剰にある状態では土の養分保持力が低下し、施肥されたチッソは土壌溶液にあふれて根が傷み、根の活力を低下させ、一方ではリン酸や石灰などが化合物となり、効かない形でたまっていく。収量が伸び悩む一方、品質が悪い、日持ちが悪い、障害が出る……当時広く見られた現象を、土が本来もっている働きをすえてときほぐす内容で、施肥改善の基本的な見方を整理した記事として、農家や現場指導者に大きな影響を与えた。

施肥改善運動は、単なるムダ減らしではなく、肥料面に限定されてはいるものの、土の総体(関係性)を認識し、土の機能を回復する取り組みであった。その後、毎年10月号「土肥特集号」を中心に、土壌微生物などの生物性や耕し方などの物理性にまで視野を広げ、安定生産を支える「地力」の維持・向上の技術を追究していった。

②減農薬運動から「総合的病害虫管理」へ

農薬についても「防除特集号」を中心に力を入れた。1975年(昭和50年)、農薬などの害を描いた有吉佐和子の『複合汚染』がベストセラーとなり、農薬を使う農家を「加害者」とみる風潮が広がったが、これに対し『現代農業』は、農家こそ農薬の最大の被害者だという立場から、農薬をムダなく使うための基礎知識などを掲載。そして、農薬の使いこなしを大きく前進させたのは、福岡県の改良普及員・宇根豊さんらが進めたイネの減農薬であった。

病害虫の出方は田んぼにより年により大きく違うのに、防除のほうは「百姓の経験や勘」が軽視され、画一的に行なわれている。そんな状況を変える武器となったのが「虫見板」である。葉を軽く揺すって虫見版に落ちてきた虫には「害虫」も「天敵」も「ただの虫」もいて、そんな田んぼの生き物のありようで害虫の出方も変わってくる。そして害虫の発生状況から田1枚ごとの「防除適期」が推測でき、むやみに防除することもなくなる。こうして減農薬運動は農薬だけには頼らない、天敵なども生かす多様な「総合的病害虫管理」へと進んでいった。

③稲作改善運動 イネの自然力を存分に生かす

稲作でも、田植え機を使いこなす運動が展開された。1980年から4年連続の不作のなか、農家は、中期に細い茎が過密になって病気が出やすく登熟力が弱い当時の田植え機稲作の改善を進めた。これは、元肥減や疎植、深水栽培などで中期の活力を高める方法であり、その象徴が『現代農業』で大活躍した井原豊さんの「への字稲作」である。

「への字稲作」は今でも輝いている。生育中期の活力が高いへの字のイネは高温障害に強く、刈り取り時には鮮麗な熟色になって「天寿をまっとうする」育ち方はタンパクが残りにくく、食味向上につながる。イネの自然力を存分に生かす。「これは篤農家の稲作技術ではない。日本2000年の稲作歴史の集大成ともいうべき、日本古来の先人の知恵の塊である」と井原さん言い切った。

*

これら三つを代表とする技術運動では科学が生かされた。土壌溶液や団粒構造、土壌微生物などの科学的知見、害虫だけでなく天敵の生態や生物群集、作物がもつ病害虫への抵抗性の仕組みなどの研究成果、イネでは疎植研究など。現場で起きている事象を読者とともに読み解き、解決するための手段として、科学を活用する。

こうして「資材を使いこなす」は、土や作物の自然力の発見から使う資材の見直し、「身近な資材」へと向かった。米ヌカ利用、土着菌、えひめAI、有機物マルチ、緑肥、天敵利用など、地域自然・地域資源を生かす「農家の技術」が続々生まれ、『現代農業』はそんな工夫を交流し学びあう「農家がみんなでつくっている雑誌」になっていった。

自給の社会化で地域をつくる時代へ

そして自給の見直しは、「農家の技術」とともに、直売所という、もう一つの巨大な流れをつくりだした。

今日の直売所の源流は、1970年代に展開された生活改善グループや農協女性部の女性たちによる自給運動である。兼業化が進むなかで、女性たちは、子ども・家族の健康や家計のことを考えて自給をとりもどし、あまった野菜やくだものを朝市、日曜市などで販売していった。直売所に出荷してみると、たいへん楽しい。やがて、漬物などの加工品も出荷されるようになり、直売所は年中賑やかになる。『現代農業』では直売所にあふれる農家の工夫を「直売所農法」や「直売所名人」と呼んで賑やかに紹介した。

この流れをはじめは軽視していた農協も、だんだん経営の柱として、そして協同活動として直売所に力を入れるようになった。2000年1月号「祝2000年! 後継者が続々生まれる時代が来た!」という特集では、「直売部会はもうすぐ1000人!生産部会は4年で450人増!」と題し、群馬県・JA甘楽富岡の活動を紹介。直売所を起点として女性や定年退職者など潜在的後継者を発掘する実践で、これに刺激されて直売所を始めた農協も多い。そして集落営農も直売所と相性がいい。

直売所は「自給の世界」を表舞台に引き出すことになった。これを農文協では「自給の社会化」と呼んだ。「社会化」は商品を売るということでもあり、「自給」とはなじまないようにも思うが、直売所が拓いた世界は、そんな表現をしなければならないほどに創造的だ。

哲学者の内山節さんは、異常なほどに強まる市場経済のもと、市場を活用してはいるが市場原理だけで営まれてはいない「半市場経済」への動きが新しい形で活発化するとし、そこでの商品を「半商品」と呼んでいる。市場で売買されているけれど、それをつくる側も購入する側も商品であることを超えた使用価値を見出している「商品」のことだ。直売所ではおいしいものを届けたいと思う農家(売り手)と、その気持ちを大事に思う買い手の交流がある。直売所は「半商品」が行き交う「半市場経済」の世界である。

最近、「脱資本主義」とか「新しい資本主義」という言葉が話題になっているが、大事なことは「半市場経済」の広がりがつくる共同性の再生ではないだろうか。

「半商品」が行き交う直売所は地域住民の交流の場となり、田園帰農や半農半Xの若者が活躍する場をつくり、人々の共同の拠点になっている。資本主義・商品経済への対応から生まれた大正期の小農運動は、ここへきて自給の社会化、半市場経済という新たな世界をつくりだした。

「いえとむら」は地域をつくる主体の形成、地域自治の根源的な力として生き続けている。

(農文協論説委員会)