主張

ほんとうのSDGsってなに?

農家の視点から考える

目次

◆SDGsは企業のイメージアップの道具か

◆中南米の小国が提案し、草の根で練り上げたSDGs

◆小規模農林漁業からSDGsをとらえる新シリーズ

◆シロかクロかを超えて、「折り合い」をつける

◆自然との折り合いをつけてきた「里山」の営み

◆新教科を生かして高校生に自然観を引き継ぐ

SDGsは企業のイメージアップの道具か

近頃はテレビのCMなどでSDGsという言葉を目にしない日はない。SDGsはエス・ディー・ジーズと読む。ご存じの方も多いと思うが、国連の「持続可能な開発目標」のことだ。地球温暖化による異常気象や資源の枯渇、食料危機や格差拡大など、世界には課題が山積している。そこで国連は2030年に向けた「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)を定め、2015年に採択した。その頭文字をとってSDGsという。いまではSDGsの17の目標を表すバッジをつけた会社員もよく見かける。SDGsはすっかり定着したようにみえる。

それではわれわれの社会はこの間、SDGsに向けて前進しただろうか。

気候変動対策は? 貧困と飢餓の撲滅は? 持続可能なエネルギーや食料の生産と消費の仕組みづくりは?

SDGsのスローガンは「誰一人取り残さない」社会の実現だという。現実はどうだろうか?

国内をみれば、東日本大震災・東電原発事故以降、一時は再生可能エネルギーの開発がブームのように盛り上がったものの、いままた原発の再稼働が進められようとしている。海外の食材や飼料・肥料に頼った食の構造は変わらず、日本の食料自給率は下がる一方だ。新型コロナは格差と貧困をさらに際立たせた。世界に目を転じれば、ロシアのウクライナ侵攻は恐怖と憎悪、暴力による報復の連鎖を呼び起こし、食料危機すら招きかねない事態となっている。

現実の世界はSDGsとは真逆の方向に向かっているようにみえる。

各企業はホームページに自分の会社がいかにSDGsに貢献しているかをうやうやしく謳っている。だが、実際には一つか二つの目標にかかわっているだけだったり、イメージアップのために、収益のごく一部をSDGsにかかわる社会事業に投じているにすぎなかったりする。SDGsそのものが手垢にまみれてしまったのではないか――そんな白けた声も聞こえてくる。

だがそう決めつけるのはまだ早すぎる。SDGsにはもっとちがった可能性があるのではないか。それを見定めるために、まずはSDGsの成り立ちに立ち返ってみたい。

中南米の小国が提案し、草の根で練り上げたSDGs

SDGsのきっかけをつくったのは、欧州の環境先進国ではなく、意外にも中南米の小国だった。

関根佳恵さん(愛知学院大学教授)によると、SDGsは2011年に開催された国際会合でコロンビアの外交官ポーラ・カバジェロが発案したことがきっかけとなり、コロンビアとグアテマラが議論をリードする形で交渉が進められた。2012年ブラジルで開催されたリオ+20サミットでSDGs策定が合意され、それから3年をかけて世界中の異なる立場の人たちが参加して練り上げていった。この議論には国連加盟国の政府だけでなく、女性、若者、先住民、自治体、障害者、民間財団などの様々なグループも参加したという。中南米の小国が発案し、一般の人々の意見も結集してできたのがSDGsだったのである。

その後、SDGsは2015年に国連において「われわれの世界を変革する:持続可能な開発のための2030年アジェンダ」の一部に組み込まれた形で採択され、2030年までにその目標を達成することで国際社会は合意した。17の目標は環境、社会、経済の持続可能性を実現するために策定されており、一つひとつの目標は独立しているのではなく、相互に不可分の関係にあるという(関根佳恵「SDGsとはなにか?」『ほんとうのサステナビリティってなに?』農文協)。

ところで、同じように草の根の動きが国連での採択につながったものとして、「小農の権利宣言」がある。そのきっかけは1996年にビア・カンペシーナ(小規模家族農民を中心とする国際農民組織)が「食料主権」すなわち「それぞれの地域や国の人びとが自らの食と農の仕組みを決定する権利」を提案したこと。その後、紆余曲折を経て、2018年の国連総会において「小農と農村で働く人びとの権利に関する国連宣言」として採択された。この宣言は小農が世界の食と農業基盤を構成し、持続可能な開発と生物多様性に貢献しているとする。実際、国際NGOの調査によれば、工業的大規模農業が農業資源の75%を利用して、世界の食料の30%しか供給できていないのに対して、小規模家族農業は25%の農業資源で70%を供給しているという。「小農の権利宣言」はこのような国際的な小農再評価の潮流を国連が公式に認めたものといえる(松平尚也「小さな農業が次の時代を切り開く」『ほんとうのグローバリゼーションってなに?』農文協)。

近代的農業に比べて生産性が低いといわれてきた小規模家族農業だが、環境や資源に負荷を与えない農業として、国際社会で再評価されてきたのである。

SDGsと小農再評価は底流においてつながっている。

小規模農林漁業からSDGsをとらえる新シリーズ

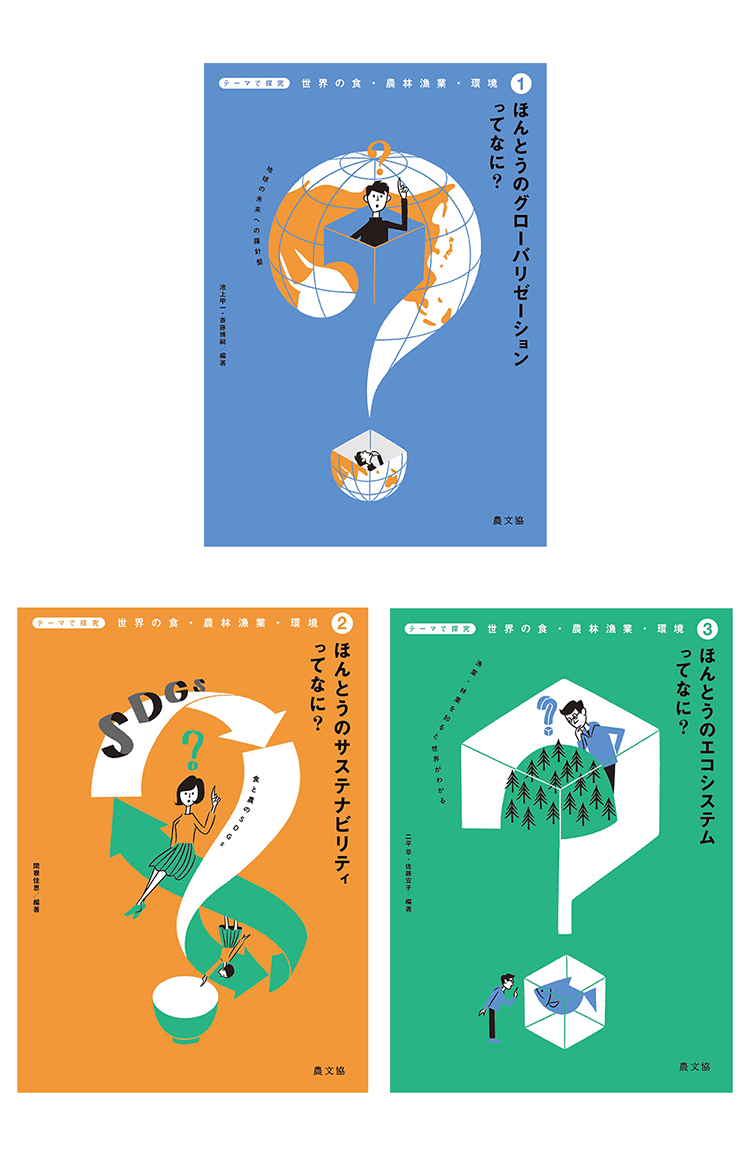

さて、ここまで引用してきた『ほんとうのグローバリゼーションってなに?』『ほんとうのサステナビリティってなに?』は、『ほんとうのエコシステムってなに?』と合わせた全3巻の『テーマで探究 世界の食・農林漁業・環境』シリーズとして、この春、農文協から発行された。

シリーズが取り上げるテーマは78項目。気候変動、生物多様性、紛争と難民、寿司・お茶・カップ麺からたどる日本の食卓の裏側、培養肉などのフードテック、海洋プラスチックごみ、バイオマスエネルギーと林業など、多岐にわたる。これらのテーマをめぐる「問い」に答える形で、約80名の研究者や国際機関の職員、NGOの担当者などが4ページの記事でコンパクトに解説している。その柱は身近な衣食住をとおした農林漁業とSDGsとのつながりだ。

記事の一例をあげてみよう。たとえば「カップラーメンの材料がどこから来ているか知っていますか?」。

麺の材料である小麦粉はオーストラリアやカナダ、アメリカから、麺を揚げるパーム油はマレーシアやインドシアからやってくる。かやくに目を移すと、エビはインドやミャンマー、バングラデシュから、ニンジンやネギは中国から、豚肉はカナダから、卵はアメリカやカナダ、EU諸国、インド、中国、アルゼンチンなどからくる。小麦や豚肉、卵には国産も使うが、材料のほとんどは外国産である。

このように食材を外国産に頼るとどのようなことが起こるだろうか。たとえば、パーム油を採取するアブラヤシは熱帯、亜熱帯地域の広大なプランテーションで栽培される。そのために、インドネシアとマレーシアでは1990年から2010年までの20年間に、九州の面積に匹敵する約350万haもの森林が伐採されたという。その結果、先住民たちが暮らしの場を奪われ、オランウータンやボルネオゾウといった野生動物が絶滅の危機にさらされている。

それではパーム油をやめて、ほかの原料に置き換えればよいだろうか。ことはそれほど簡単でない。パーム油は植物油脂の中で最大の生産量を占め、それを他の植物に代替すればその分だけ別の農地が必要になる。現に南米では油脂用の大豆生産のために大規模なプランテーション開発がおこなわれ、パーム油と同様の問題を引き起こしている。

また、パーム油の生産をやめてしまえば、それで生計を立てている人たちの暮らしが成り立たなくなる。

そのため「持続可能なパーム油のための円卓会議」(RSPO)が設立され、生産段階と製造・流通段階の各工程で定められた基準をクリアした商品を認証し、表示するようになった。RSPO認証の商品を消費者が選ぶことで、持続可能なパーム油を生産する生産者が支えられるわけだ。(小池絢子「カップラーメンから考える世界とのつながり」『ほんとうのサステナビリティってなに?』)

シロかクロかを超えて、「折り合い」をつける

それでは、パーム油をめぐる問題はこれで解決するだろうか。RSPOには菓子や洗剤を製造する大企業も参加している。環境NGOなどからはRSPOの基準が甘く、環境破壊の歯止めになっていないとして、「グリーンウオッシュ」(うわべだけ環境に配慮しているように見せかけること)と批判する声も根強い。

だが、菓子や洗剤のメーカーのなかには、原材料を「植物油脂」として、「パーム油」を使っていることすら表示していない企業が圧倒的に多い。RSPO認証を受けている企業はそれだけでも良心的といえるのではないだろうか。また、野生生物のために一部の原生林を残したり、パーム油生産を持続可能な方法に改めたりするためには、現地の農園経営者の理解と協力が欠かせないが、パーム油産業にかかわる人びとを悪者と決めつけるNGOへの反発も根強い。認証だけでは解決しないが、だからといってそれを否定しても前進しない。本書ではボルネオを訪問した環境教育NPOの方によるリアルな報告も収録されている(八木亜紀子「アブラヤシ・プランテーション開発の進むボルネオで」、同)。

このように、今日の環境問題はシロかクロか、開発か保全かの二者択一では解決しない。もっといえば、そもそもプランテーションのような輸出依存型の大規模単一生産の構造をそのままにして出口を求めるのは困難だ。根本的には、世界的な食農システムに過度に依存することなく、地域の自然と折り合いをつけるような自給をベースにした農林漁業が維持されてこそ、SDGsは実現する。「小農の権利宣言」のポイントもそこにある。

自然との折り合いをつけてきた「里山」の営み

地域の自然との間で折り合いをつけながら生きていくことは、日本の農家にとっては当たり前のことだった。『ほんとうのグローバリゼーションってなに?』の編著者である池上甲一さん(近畿大学名誉教授)は、同書でこう書く。

「日本の自然は長い歴史をかけて、人びとがつくり上げてきた人工的な『自然』です。原生の自然はほとんどありません。日本の自然は人によって馴らされてきたといえるかもしれません。生物も、この馴らされた自然に適合するようにライフスタイルを変えてきました。」(「農業が環境を『つくり』、守る」)

伝統的な日本の農村の空間構成はサト(生活空間)とノラ(農業の舞台)とヤマ、ノラとヤマをつなぐハラの四つから成っていた。同心円状に広がるこれらの空間を川が貫き、ため池が点在する。サトから遠ざかるにつれて人の手の入れ方は小さくなる。

里山からは堆肥材料(落ち葉)や飼料や敷料、食料(山菜など)や薬草、屋根を葺くカヤ、燃料(薪炭、柴など)が多彩に農業や暮らしに利用されていた。共有地である里山の利用にあたっては、「

エネルギー革命を中心とする農業と生活の近代化はこのような里山の利用システムをすっかり崩してしまったが、いままた、持続可能な資源利用のあり方として日本の里山(SATOYAMA)は、国際的に評価されている。

つまり、かつて日本の農家・農村で当たり前だった暮らしは、SDGsの最先端をいっていたのである。

海に囲まれた細長い国土をもつ日本はまた、海と山のつながりを早くから意識してきた国でもあった。昔から沿岸の漁業資源を守るために「魚つき林」が整備されてきたし、洪水対策から河畔林も備えられていた。

森・川・海の循環のなかで、森や河畔林から栄養塩や有機物が水を通して海に供給されて植物プランクトンのエサとなり、それが魚のエサとなる。実際に、全国22の一級河川を調査したところ、その河川の流域の森林率が高いほど、絶滅危惧とされる貴重な魚種が河口に生息する数が多くなることがわかったという(山下洋「森・里・海をつなぐ」『ほんとうのエコシステムってなに?』)。

新教科を生かして高校生に自然観を引き継ぐ

SDGsを前進させるためには何が必要か。ひとつ確実にいえることは、日本の農林漁家が存続し、里山、里海とのつながりを維持することそれ自体が、SDGsに貢献するということだ。この農林漁家が当たり前にもっていた自然観や、生業と暮らしの営みのエッセンスを、次代を担う若者たちに引き継いでいくことはできないだろうか。

その一つのチャンスとして高等学校で2022年度から必修科目となった「地理総合」を紹介したい。『世界の食・農林漁業・環境』シリーズも、「地理総合」に照準を当てている。

「地理総合」という新教科は、地理の学習でありがちだった些末な知識の詰め込みではなく、「主体的・対話的で深い学び」を目指している。その柱はSDGsであり、グローバルとローカルな視点を組み合わせる学習内容を選定し、課題を探究していくことが求められる。学習の締めくくりは「生活圏の調査と地域の展望」だ。地域課題を掘り起こし、地域調査から未来への提言をおこなう。

これまで農業高校のプロジェクト学習では地域の農業や食品産業、環境などをめぐる様々な課題がテーマに取り上げられ、現実社会への提案や働きかけがおこなわれてきた。だが、普通高校ではこのような学習はほとんどみられず、社会科は大学受験のための手段となっていた。もし「地理総合」を中心に、地域課題に迫る学習が普通高校も含めてすべての高校で実施されるなら、そこから地域を担う人材が育っていくのではないだろうか。

しかし、多忙をきわめる教育現場においてこのような教科をおこなうのは相当困難であろう。しかも教師は問いをみつけるのが苦手である。本シリーズは教師にとって農林漁業をめぐってグローバルとローカルをつなぐ「問い」をさがす教材研究のヒントとなるであろう。

そこで農家の出番である。たとえば、多面的機能支払交付金を活用した生き物調査やビオトープづくりに中・高校生に参加してもらう。そこから地域課題を農家と中・高校生がともに考えていく。それこそ生きた学習であり、「地域の担い手」づくりといえる。

地に足のついたSDGsが実現するかどうかは、ひとえに農家の指導力にかかっている。

(農文協論説委員会)