主張

直売所の漬物が危機!

目次

◆ある日の直売所講習会にて

◆いぶりがっこも存続の危機

◆あきらめたくない

◆使える加工所を造る? 探す?

◆時代の波と直売所

◆農文協の直売所講習会

ある日の直売所講習会にて

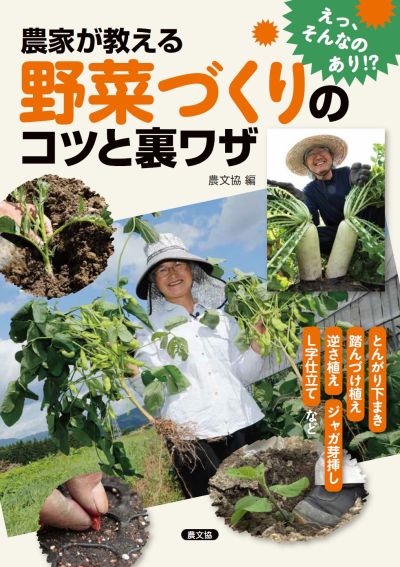

農文協では10年ほど前から、直売所やJA女性部の集まりの際などにお邪魔して、野菜づくりの講習会を実施してきた。DVD『野菜づくりのコツと裏ワザ』や『現代農業』の記事などを中心に、現地の巡回話題も交えて「役に立つ話」を紹介する。コロナの間は機会が減っていたのだが、この4月以降「3年ぶりに講習会を実施したいので来てもらえないか」という依頼が増えた。行くと、農家の皆さんも久々の集まりで再会を喜び、活気にあふれている。「集まることの意味」を改めて感じる今日この頃である。

そんな会場でたまたま目にしたシーン。我々の講習のあとに、保健所の職員の方による「改正食品衛生法」の解説の時間があった。これまでは届け出制だけで漬物加工していた生産者も、保健所の営業許可を取らなければならなくなったという。法律はすでに変わっており、現在は猶予期間中で、期限は2024年5月31日に迫っているとのこと。

ある母ちゃんが質問をし、それに講師が答える。2〜3のやり取りが終わった。その瞬間、母ちゃんは自分が漬物加工を続けられないことを初めて知ったのだと思う。以前きっと通達などはあったのだろうが、この日直接聞いて、初めて「認識した」のだと思う。

いぶりがっこも存続の危機

思い出すのは、『現代農業』22年5月号のリレーエッセイ意見異見「いぶりがっこの存続が危ない」の記事だ。少し長くなるが、問題の概要がわかるので引用してみる。

しかし、今度の「改定食品衛生法」によって、こうした小規模生産者の多くも、いぶりがっこの生産を諦めざるをえない状況となっている。食品衛生法は2018年6月に改定され、21年6月以降、すべての食品事業者(製造・加工・調理・販売)は「HACCP」という国際的な衛生管理の手法に則ることが義務付けられた。

ここでいう

この改定で大きな打撃を受けるのが、農器具小屋や車庫でいぶりがっこなどの製造を続ける個人経営の小規模農家だ。食品加工場と生活スペースの明確な区分けが新たに要求されたり、手洗い場などの水回り設備の新規設置が必要になったりと、現状のままでは多くの農家が基準に合わない。燻製食品・発酵食品の製造者は、24年6月までにこれらの新基準に対応して、保健所の営業許可をとる必要がある(現在は猶予期間)。

しかし、これらの設備を整え、保健所の許可を得るには巨額の投資が必要だ。秋田県大仙市で「沼山大根」を栽培し、いぶりがっこを生産している田口康平さん(T―Farm)の場合、小屋を改修するのに300万円近くかかるそうだ。

食品衛生法の改定をきっかけに、漬物製造をやめる決断をした農家も少なくない。秋田県ではこの問題を報じたニュースが話題になり、伝統的な漬物文化が縮小することを危惧する共感の声が、SNSでもよく見受けられるようになった。

ここでの「いぶりがっこ」は、直売所で売っているすべての漬物に置き換えられる。梅干し、たくあん、粕漬など、地域それぞれの自慢の漬物……。

様々な加工を手がけていて、その延長で漬物も作っているような方なら、対策をしやすいかもしれない。だが漬物の場合は、自前の加工所を持たず、野菜つくりの延長で加工に取り組んでいる方も多いのではないだろうか。先の母ちゃんも、きっとそうだ。製造許可をもらって、これまで通りに自慢の漬物を直売所で販売し続けるためには、HACCPに見合う立派な加工所を新設しなくてはならない。それにはおそらく、何百万円も必要になる……。

あきらめたくない

なんとかならないのだろうか? 会合で、「決まりだからしょうがない」と言われてあきらめ、肩を落とす母ちゃんたちの背中をなんとかしたい。農文協は、加工する母ちゃんに足を向けて寝られないと思うのだ。『現代農業』の誌面作りはもちろん、実際にむらを回る日々の普及の場面でも、たくさんたくさん助けてもらってきた。元気をもらってきた。一緒に時代を作ってきた。

そしてそれは、当の直売所関係者だって同じ気持ちのはずだ。一人一人の生産者が直売所を盛り上げ、担い、今につなげてきたのを彼らは知っている。その農家が困っているとき、しょうがないからと言い放つことはできない。考えることをやめてはいけないと思うのだ。

漬物を含め加工品は、生産者の表現の場であり、消費者に対するPRの場であり、地域の文化の継承という意味でも大きいものだ。当事者の声は一人一人小さい。だがその大切さを知っている直売所、行政、JA、その他関係機関が声を上げ、継続して漬物加工に取り組めるような工夫を探せないものだろうか。消費者にも、いま直売所の漬物が危機であるということをお伝えしたい。

使える加工所を造る? 探す?

すでに具体的な支援に乗り出している市町村もある。島根県雲南市では、漬物加工する生産者個人やグループに、加工所新設・改修・設備導入などへの助成金制度を設けた。これは現在、雲南市役所に勤める須山一さんが中心となってまとめた支援策で、全国でも今はまだほかに秋田県横手市など、いくつかの自治体にしかないという。須山さんは05年3月号記事「直売農業に後継者不足はありません」に登場した元農協職員で、長年一貫して雲南の直売所を支援してきた。直売所の講習会にもたびたび農文協を呼んでいただき、いつも厳しくかつ建設的な意見を頂く方だ。曰く「漬物は冬期の農家の重要な収入源であるとともに、高齢者にとっては何より『いきがい』。守らなければ、地域の衰退が一気に加速する」。自治体に求められることは支援金を出すことだけではなく、農家一人一人に寄り添い、労力を惜しまず説明し、後押しすること、とも語る。

秋田県大館市の「陽気な母さんの店」では、店専用の漬物加工所を23年4月6日に立ち上げたそうだ。ほかにも、農家グループの既存の共同加工所に手を加えて漬物加工できるようにするとか、地域内の施設――たとえば農協の加工所や農業高校の加工施設も、そこに生産管理責任者がいるなら、母ちゃんたちが個人で使えるようなことがないだろうか?

来年の5月31日まで、できる可能性を探っていきたい。『現代農業』誌面でも、お届けしたい。

時代の波と直売所

これまで数々の元気な直売所の運営者の方々に会ってきたが、やり手の方は総じて、一見厳しいオーラのようなものを持っている気がする。責任感の表われだろう。その店の黎明期から関わっている人に会うこともある。「テントを立てて、支所の駐車場でやっていたなあ」などの話も聞く。そういう方々にとっては、生産者一人一人が、ここまで直売所を発展させてきた同志であり仲間なのだと思う。当然、互いの信頼関係も厚い。もちろん、黎明期からの方が運営する直売所だけが元気なわけではないが、そういう一体感がある直売所と、そうでもない直売所の差も、明確になってきているような気もする。

思えば直売所の性質は変わってきている。私が農文協に入社した18年前は、まだ直売所の規模は小さく、出荷者は当然まわりの出荷者のことをよく知っていた。それは一つのコミュニティでもあったと思う。今は大きな直売所も増え、同じ地域の出荷者どうしでも、お互いをよく知らないこともある。グループとして取り組んでいたのが、個々での取り組みに変わっている。そこへもっての改正食品衛生法や、この秋のインボイス制度の導入。農村の元気の源のはずの直売所が、今、受難のときである。

農文協の直売所講習会

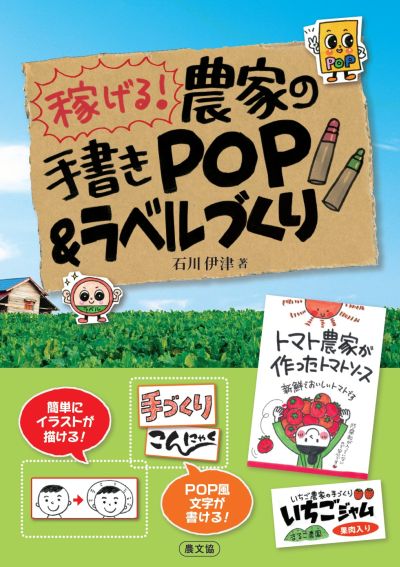

だが、22年12月号「師匠の連載一気読みで『直売所名人』に、私はなる!」の記事に登場した川島知子さんの姿は勇気づけてくれる。アパレル系の会社から農へ転身、5反の畑を切り盛りし、デザインのセンスを活かして新規就農。「ルーラル電子図書館」も活用してとても楽しく、自分で考えた品種、荷姿、価格、ポップやチラシで売っていく。思えば各地の講習会の中でも、そんな新時代の直売父ちゃん母ちゃんたちにたくさん出会ってきた。

農文協の姿勢、『現代農業』の姿勢はなにも変わらない。直売所に出荷し、加工をして元気になる父ちゃん母ちゃんがいる限り、よい記事を届けたいという気持ちが湧く。そして、出荷者が困りそうなことには、代わって声を上げていきたい。

農文協は呼んでいただければ講習会を実施しています。ぜひ声をかけてください。農村をバイクで回っている支部の普及職員が、野菜つくりの話はじめ、えひめAIの作り方・使い方などをテーマに講師をします。簡単手作りチーズ体験や獣害対策をテーマにしたこともありますし、最近はp218のように「はじめての土壌診断」などにも挑戦しました。手前味噌になりますが、「おもしろい」と好評です。それはおそらく話のベースになっている『現代農業』がおもしろいからだし、『現代農業』のベースになっている農家農村そのものがおもしろいからだと思います。

営業職がお伺いするので、たとえばテキストのご購入やDVDの購入は検討いただいたり、交通費や宿泊費の実費など、そのあたりのご配慮はいただければと思います。まずはお近くの支部事務所までお問い合わせください。

(農文協論説委員会)

- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。

現代農業VOICE(YouTubeに移動します)

現代農業VOICE(YouTubeに移動します)

【主張】直売所の漬物が危機!【現代農業VOICE】