主張

能登は未来社会への分岐点 「在所の力」を生かす復興とは

目次

◆在来大豆を復活した集落を地震が襲った

◆能登のムラの震災前と後の物語をつなぐ

◆「かあさんの学校食堂」が避難所に

◆暮らしを財政の都合でとらえてはならない

◆「在所の力」と「ヨソ者の力」を合わせることで

能登の最北端、

在来大豆を復活した集落を地震が襲った

その禄剛崎灯台の西隣に珠洲市横山集落がある。戸数27戸のこのムラは1990年代末から2000年代初めの「一村一品運動」で在来大豆を復活させたことで知られている。ムラではかつて、畑の大豆をしぼった豆乳を海水のにがりで固めて豆腐をつくり、納豆も手づくりしていた。そのことを思い出し、大豆の共同栽培をすすめるうちに、最適の品種として「大浜大豆」にたどりついた。大浜大豆と天然にがりでつくった350円の「地豆腐」は禄剛崎灯台のたもとにできた道の駅「

2024年1月1日午後4時10分。激しい地震が珠洲を襲った。人口30人ほどの横山では「津波がくるぞ!」の声に、帰省中の子や孫を含めて全住民約80人が避難し、24畳の集会所ですごすことになった。横山では1999年以来、わらづと納豆を手づくりしていた。蒸した大豆をワラの

1月4日になると、燃料のガソリンが底をつきはじめた。帰省していた若者らが、トラック2台で片道16時間かけて金沢にガソリンを買いに出かけた。友人や友人のそのまた友人に一人1、2缶ずつ買っておいてもらい、600L積んで帰ってきた。

大浜大豆復活の中心となり、道の駅「狼煙」の社長でもある

「横山は、そば打ちなどの行事や、ドブ掃除や草刈りなどに、都会に出た子どもたちも参加していた。そういうシステムをつくってっからよかった。常日頃が大事だね」

能登のムラの震災前と後の物語をつなぐ

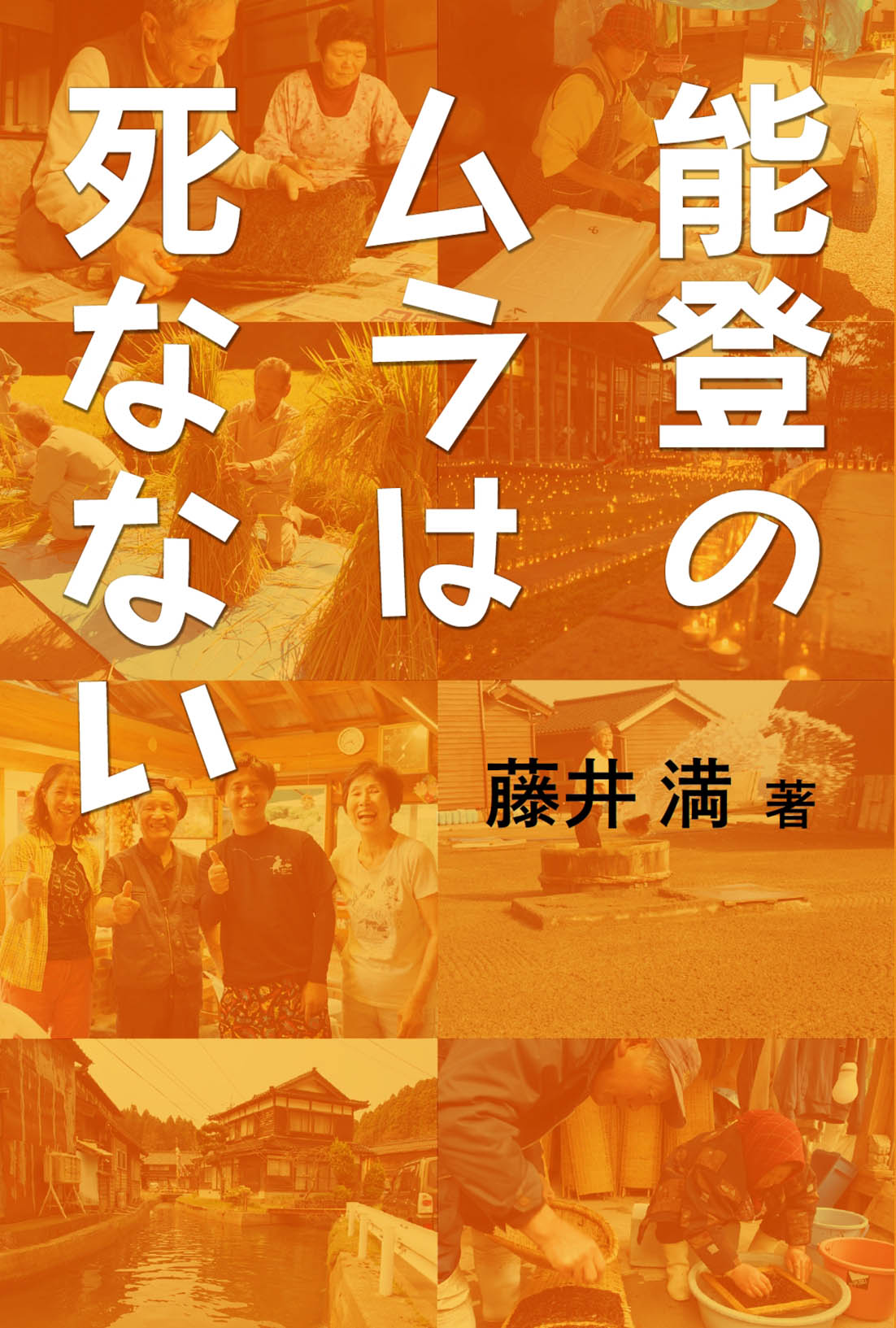

ここまで引用したのは、最新刊『能登のムラは死なない』(農文協)の一節である。著者の藤井満さんは朝日新聞輪島支局に2011年から15年の4年間勤務し、20年に新聞社を退職した。24年元日の地震発災時、藤井さんの脳裏をよぎったのは輪島支局から取材に回った奥能登に暮らす人々の姿である。道行く客に巧みに語りかける輪島の朝市のおばちゃん、海女漁や魚の振り売りで暮らしを立てるたくましい女性、いまは少なくなった揚浜式塩づくりを守り塩田に海水をまく人、原発の反対運動を担った浄土真宗のお寺の住職、輪島塗りの椀木地の材料になるケヤキのアラカタ(木地の原型)をこしらえる人、タラの延縄漁でタラが食い残したエサのイカの塩漬け「いさぶ」の味を海洋深層水で再現する施設の副所長、正月料理の「かぶらずし」を復活させた女性たち……。

震災から40日ほどたった2月上旬、藤井さんは能登のムラに向かった。能登半島地震をめぐって流される大量のニュースからは、「人々がくらす集落の現状や課題がほとんど見えてこなかった」からだ。「東京のメディアは多くの記者を投入しているが、彼らは能登の文化や

『能登のムラは死なない』には、珠洲市横山集落のように、震災前の日常と24年現在のムラの物語が重ねあわせて描かれている。

この本から、もう一カ所、ムラの話を紹介しよう。

「かあさんの学校食堂」が避難所に

穴水町曽良集落では1983年、当時40代から60代の女性4人が冬場の仕事づくりとして、伝統食の「かぶらずし」を復活させた。「かぶらずし」はカブに塩鯖をはさんで、ニンジンやトウガラシ、ユズといっしょにこうじ漬けにする、穴水町を代表する郷土食だ。「曽良かぶら生産組合」は6反の畑をおこし、ひと冬で3万個も使うカブの9割を自給、サバも2006年からは北欧産から能登産に切り替え、塩も珠洲産を使うようにした。かぶらずしは能登の里山里海の幸を生かした特産品に育った。だが仕事があるのは秋と冬だけだ。代表の室木律子さんは、通年の仕事として、曽良などの3地区の子どもが通い、08年に閉校になった旧兜小学校を活用し、地元の産物を使った食堂づくりを提案した。曽良と隣の

藤井さんが24年2月に訪ねると、旧兜小学校は曽良や甲の住民の避難所になっていた。「かあさんの学校食堂」はコロナで観光客が来なくなってからは地元住民向けの弁当を作ってきたが、24年3月に活動を終了する予定だった。元日の地震後、曽良や甲の住民350人が旧兜小学校に避難してきた。穴水町では最大の避難所。学校食堂をしていたから、大型炊飯器や鍋、食器がそろっている。室木さんは自宅から保存していた米一斗(15kg)を持ってきて、学校食堂のメンバーら12人で、地震直後の元日の夕食からおにぎりを炊き出しした。自衛隊やボランティアが到着する9日まで、持ち寄った米や野菜で、味噌汁やカレーなどを作り続けた。自宅の水が使えないため、学校の体育館では2月現在も80人が寝泊まりしていた。

「学校食堂の経験が生きて、地域に恩返しができてよかった。10年間やってきた意味はこれだったんだと思いました。(消防用タンクで川の水を学校のタンクに汲み上げた)消防団も、避難所を運営してくれた人たちも、在所の力は本当にすごいなと思いました」と室木さんは話す。

暮らしを財政の都合でとらえてはならない

能登半島地震でもっとも被害が大きかった奥能登の2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人口は、24年の元日時点で5万5213人。1950年には15万7860人あったというから、この時点でじつに3分の1に激減していた。奥能登はほぼ全域が中山間地域であり、人口減少社会の「課題先進地」でもある。ただ、この課題先進地は風土を生かして生きる知恵に満ちている。その「在所の力」は今回の地震でもいかんなく発揮された。そのことを、『能登のムラは死なない』は活写している。

ただ、奥能登は07年にも大きな地震に見舞われており、その復興途中に襲ったのが今回の地震。そして9月の豪雨災害はそれに追い打ちをかけた。奥能登では震災後9カ月だけで人口が3914人(約7%)も減少したという(10月1日現在)。能登の「在所の力」をもってしても、ムラがぎりぎりの状況であるのは間違いない。

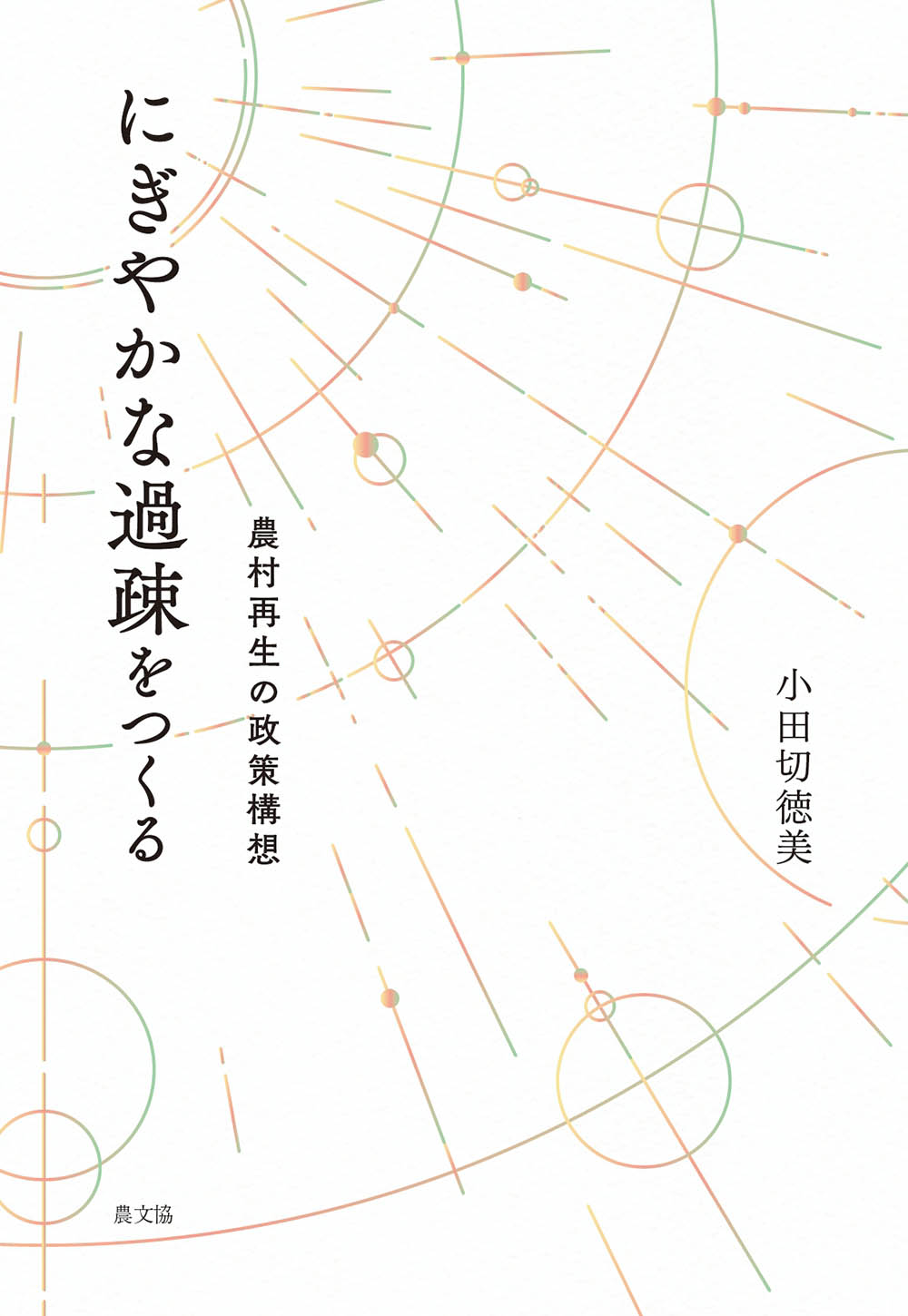

こうした状況のなかで、能登半島地震の復興をめぐっては、発災当初から「もはや効率の悪い山間部の集落の復興は諦めて、もっと便利なところに移るべき」という「農村たたみ論」が力を得ている。少なくとも東日本大震災の時点では聞かなかった言説が大手を振ってまかりとおっているのが、能登の震災復興において特筆すべき点といえよう。それは明治大学教授の小田切徳美さんが『にぎやかな過疎をつくる』(農文協刊)で鋭く批判する「人々の居住範囲を財政の関数としてとらえる」発想にほかならない。

「在所の力」と「ヨソ者の力」を合わせることで

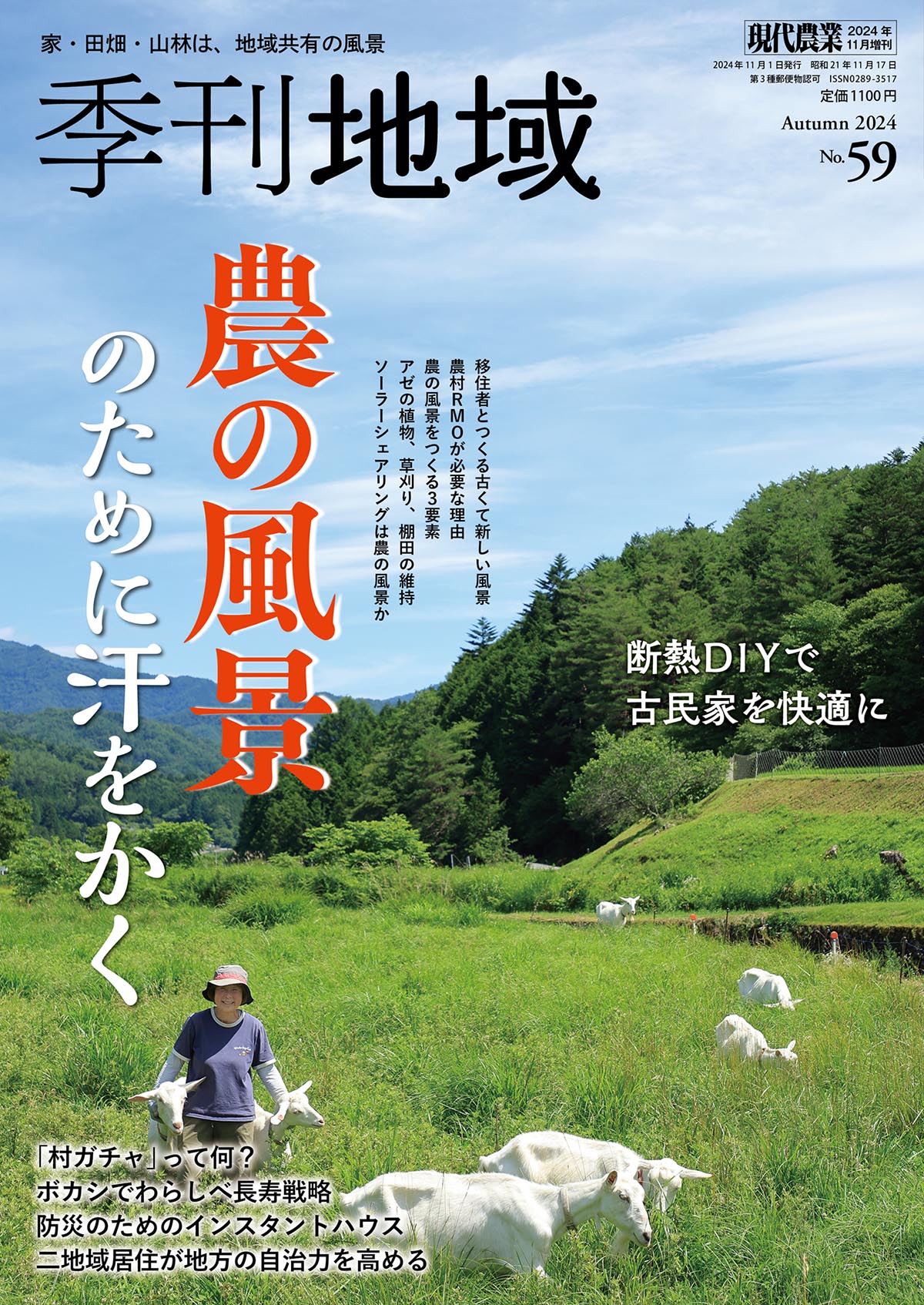

そんななか、東日本大震災のあと『東北食べる通信』で都市と東北の被災地をつなぐモデルを構築し、能登半島地震の復旧・復興アドバイザリーボード委員も務める高橋博之さんは、復興の決め手として「二地域居住」を提唱している(本誌の姉妹紙『季刊地域』59号・2024年秋号)。地震後、広域避難を余儀なくされ、やむを得ず金沢に住みながら、住み慣れたふるさと復興への強い思いから能登に通い続ける人びとがいる。また、金沢などの都市に勤め先を持ちながら、能登の復興を支援するために能登の生業にかかわる人びとがいる(『能登のムラは死なない』にはこうした多くの魅力的なヨソ者が登場する)。金沢か能登かの二者択一ではなく、同時並行に生きていく人を増やすことで能登のムラは持続可能になる。それには、住民票が金沢にあるか能登にあるかによって、行政サービスの上で不利益をこうむることがないような環境整備も必要だと高橋さんは力説する。

「(石川県は)被災地復興(地方創生)と被災者支援の二つの二地域居住が重なる日本で唯一の場。『石川モデル』をつくっていくことが、日本のひとつの答えになるのではないだろうか」

高橋さんが提唱する「都市と農山漁村のごちゃまぜ」化は、じつは人口減少に悩む農山漁村だけでなく、おカネでモノを買う以外の生き方を見失ってしまった都市を救う道でもある。都市と農山漁村がつながることで、都市に住む人の暮らしもより豊かなものになり、いざというときの備えもできる。

奥能登を含む能登半島の4市5町の「里山里海」は、11年6月、新潟県佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」とともに、国連食糧農業機関(FAO)により、日本で初めて世界農業遺産に認定された。

能登には営々と引き継がれてきた知恵と技によって、自然とともに生きる力=在所の力がある。それこそが世界農業遺産としての「能登の里山里海」の本質だ。しかし、「在所の力」は、そこに人が生き、ムラが存続しない限り、未来に引き継ぐことはできない。疲弊した都市を救うためにもこの財産を失ってはならない。能登は救われる存在ではない。能登が日本を救うのである。

(農文協論説委員会)

- 以下のリンクから、記事の本文を読み上げる音声配信サービスにつながります。

現代農業VOICE(YouTubeに移動します)

現代農業VOICE(YouTubeに移動します)

【主張】能登は未来社会への分岐点 「在所の力」を生かす復興とは【現代農業VOICE】