堆肥を手軽にガンガン使う

一人農業にこそ、堆肥活用 仕込み方 混ぜ方 まき方 のコツ

徳島市・坂東明文さん

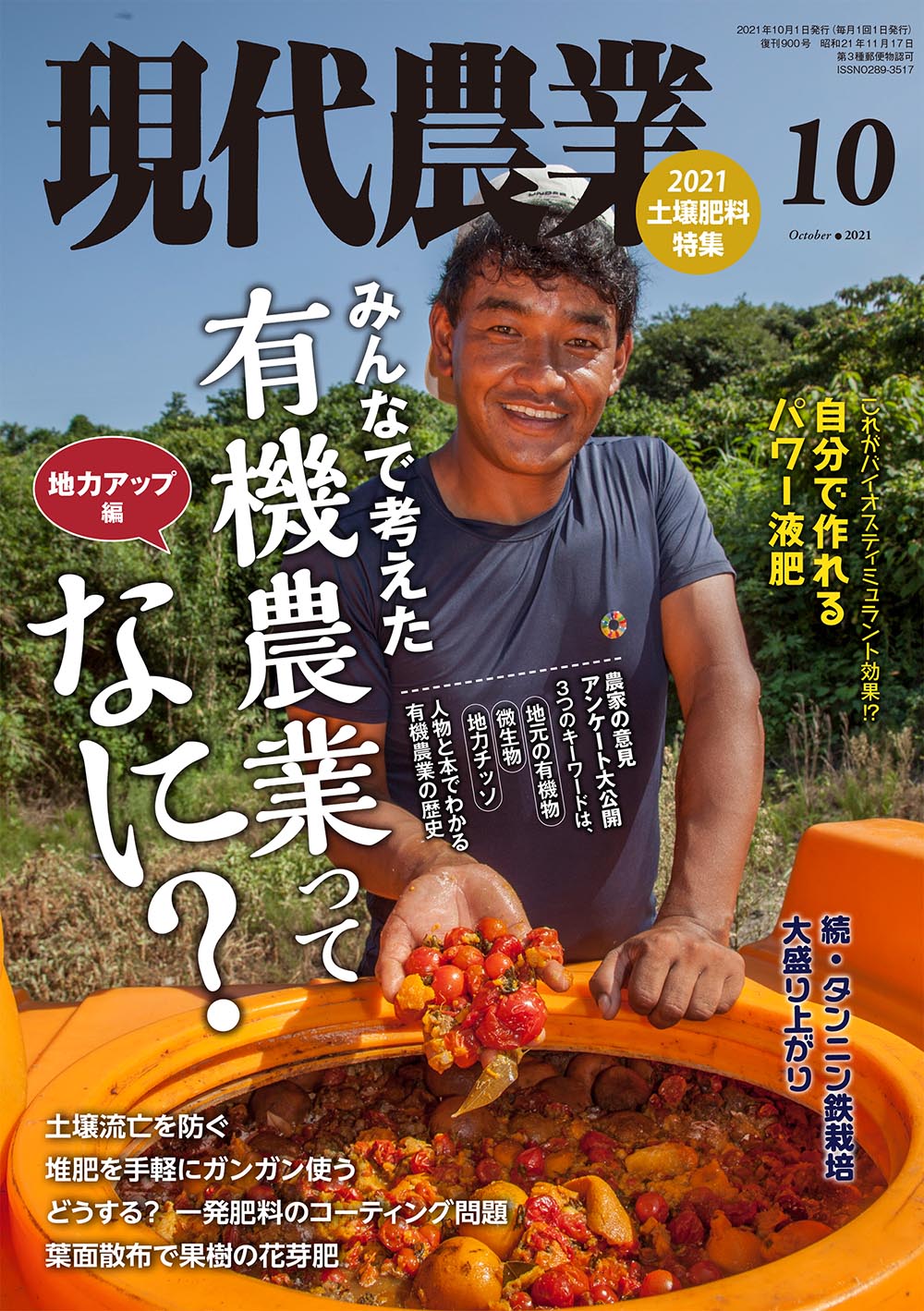

鈴なりのミニトマト(写真はすべて小倉隆人撮影)

一人農業、40aで堆肥利用

上の鈴なりのミニトマトは、徳島市の坂東明文さんが、有機無農薬栽培で育てたもの。追肥もせずに、6月末から8月後半までとれ続ける。生育にも増して、坂東さんが自慢するのは栄養価だ。「オーガニック・エコフェスタ」(有機農産物の全国大会)の栄養価コンテストでは、夏大玉トマト部門で3年連続最優秀賞をとるなど入賞の常連。ビタミンや抗酸化力が高いおいしい野菜を、安定して生産している。

「硝酸態チッソが低くなる栽培なら、野菜の栄養価や抗酸化力は上がるみたいなんです」。曰く、そのカギとなるのは、「二段で効かせる」堆肥のジワジワ肥効なんだとか。坂東さんは、一人農業にもかかわらず、40aの畑のほとんどで堆肥を使っている。二段の堆肥って、何だ? そして、一人でも堆肥をガンガン使うコツは?

7層のミルフィーユ仕込み

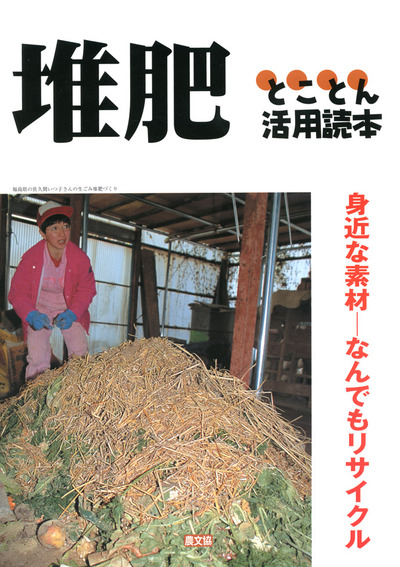

坂東さんは、年に3回ほど堆肥を仕込む。自宅の裏には専用の堆肥舎があり、堆肥槽では一度に米袋60袋分(約1t)の堆肥をつくることができる。

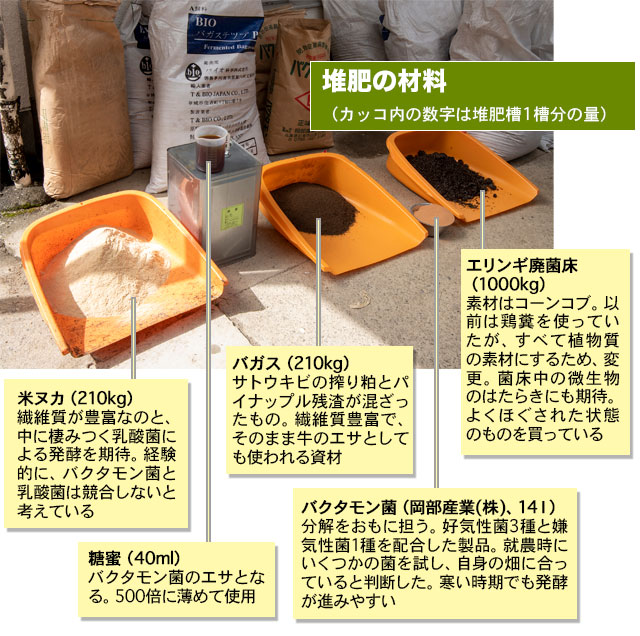

使う材料は下の写真の通り。仕込む際には一気にドサッと入れず、7回に分けて各材料を積んでいく。いきなり全量入れてしまうと、全体を均一にかき混ぜるのがとっても大変になる。でも、細かく分けてミルフィーユ状にすれば、ある程度は自然に混ざって発酵が始まるというわけだ。

堆肥槽の中を見てみると、コンパネで仕切りがしてあり、仕切られた4分の1ほどのスペースには堆肥が入れられていない。「ああ、切り返し用のスペースですよ」と、坂東さん。堆肥槽いっぱいに材料を入れてしまうと、切り返し時には一度槽の外側に出さないといけなくなる。でも、これなら空いたスペースに動かしていくだけで、ラクラク切り返しができるわけだ。

この記事には続きがあります。本誌168〜179ページをぜひご覧ください!

取材時の動画が、ルーラル電子図書館でご覧になれます。「編集部取材ビデオ」から。

https://lib.ruralnet.or.jp/video/

|

この記事の掲載号

『現代農業 2021年10月号』

2021土壌肥料特集:みんなで考えた 有機農業ってなに? 地力アップ編 |

|

『別冊現代農業 今さら聞けない 有機肥料の話 きほんのき』農文協 編

有機肥料の基本がわかる本。有機肥料といっても、油粕や魚粕などの市販品から、米ヌカ、竹類、おからなどタダで手に入る有機物のほか、ボカシ肥や堆肥までさまざま。いったいこれらにはどんな特徴があって、どう使うといいのか、その基本から農家のつくり方使い方まで収録した。有機肥料を使うときに知っておきたい発酵、微生物のこともとことんわかる。 [本を詳しく見る] |

|