![]() (1998年6月号

No.551記事より)

(1998年6月号

No.551記事より)

「電気」「住居」「機械」を活性化する教材の工夫

下田 和実(大阪・大阪市立東陽中学校)

電気実習学習は、教材各社から実にさまざまなものが発売されています。 タッチセンサー付きや、リモコンで制御するものも珍しくありません。

そんな中で私は毎年、電気実習材の一番目にテーブルタップの組み立てを行っています。

それまでは、男子だけの実習でハンダごての組み立てをやっていました。テーブルタップは教材としてはありふれており、製作が簡単で教材としての価値は低いと思っていましたが、実際に取り上げてみましたらなかなかどうして、テーブルタップを通して電気スタンドがついたという微細なことに子どもたちは感動するのです。

テーブルタップは家庭でも実用になるので、取り上げ方しだいで優れた教材であると思います。

某業者流に言えばAC教材となるのでしょうか。 開隆堂の1992年検定版教科書どおりに進めれば、電気の安全な使い方・許容電流・電圧・コードの種類と用途・漏電・感電という流れになっていますが、1996年版検定教科書は違います。このレポートは92年検定版を使用しての報告です。

テーブルタップの実習で最初にやることは説明書にしたがって規定の寸法に被膜を取り除くことです。

ニッパやカッターナイフなどを使いますが、なれないと心線が50本そろっている生徒は少数です。

コードの心線の本数を数えるのは一生のうちこのときだけでしょう。 2〜3本くらい少なくてもいいのでは。

ところで、ビニルコードはどうして細い線の集まりになっているのでしょう?

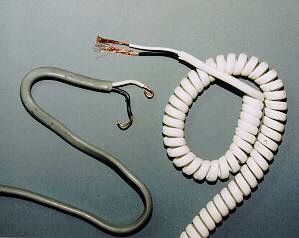

写真1のように単線の代表であるVAコードと細い線の代表のカールコードを比べると分かりやすいと思います。

細い線の方が曲がりやすいことが分かります。屋根裏や天井裏は硬いコードのほうがよいのです。

今までずっと右向きにより、また何の疑いもなく指導してきましたが、教科書をじっくりながめて見ると右向き・左向きが混在しています。92年版教科書の160ページでは図1のように左によってあります。

|

図1  芯線をよりあわせる ねじaに芯線を右ねじ方向に巻きつけ、先端を下にして、ねじ止めする |

|

図2  |

|

図3  |

|

図4  |

|

図5  |

しかし、189ページではなんと上下で異なっているのです。思わずダウトと言ってしまいそうです(図2参照)。

96年版教科書も左右が混在しています。 図3のように179ページはすべて右により合わせています。

しかし図4のように181ページでは左よりとなっています。これは校正上のミスなのでしょうか。

電気器具メーカーのプラグ結線の図は、図5のように左よりになっていますどちらがよいのでしょうか。

コードを器具に結線するのに、黒板に図を画いたり口で説明したりしても3〜4人は左向きに巻き付ける生徒がいましたが、今年度ホームセンターで綿ロープを見つけ、これで「右巻きでないとコードが広がってしまう。」と説明しましたら全員正しくできてしまったのです。今までの苦労はいったい何だったのでしょう。

右巻き |

左巻き |

透明テーブルタップが発売されて久しくなりますが、組み立ててから点検できるので教材として優れています。

形も初期の物に比べ随分改良されていますが、器具への結線が下側からとなっているのに対し、市販品の多くが上から結線しますので何年やっても違和感があります。

教材の中にはコードまで透明になっているものがありますが、教育的効果は疑わしくいささか悪趣味ではないでしょうか。